Les petites histoires de Luplanté

Le canal de Luplanté

Le canal de Luplanté

Luplanté ne possède aucun cours d’eau, tout juste une rue appelée rue « du Ruisseau des Lins ». Et pourtant cela a bien failli arriver. En effet il a existé plusieurs projets qui avaient pour but de faire un canal entre l’Eure et le Loir. Et ce canal devait passer par Luplanté.

Tout d’abord, sous le règne de Charles VII (roi de 1422 à 1461) on s’occupa de rendre la jonction entre le Loir et l’Eure possible en vu de rejoindre, la Seine et la Loire, mais les seigneurs de Nogent le Roi et de Villiers Le Morhier s’y opposèrent, mais furent déboutés par un arrêt parlementaire ordonnant qu’ils seraient indemnisés de leurs terrains pris. Mais la guerre stoppa net ce projet. Ensuite on retrouve trace de ce canal dans des études menées en 1537 sous le règne de François 1er, mais les fléaux qui déciment la Beauce arrêtent tout à coup l’entreprise (ce fut d’abord une excessive chaleur qui brûla toutes les cultures en 1540 et un froid rigoureux qui gela toutes les vignes en 1542).

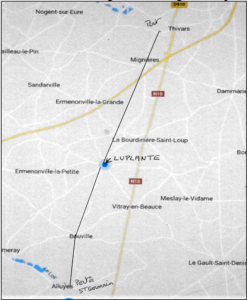

Ensuite, dans un mémoire rédigé en 1698 par Mr De Bouville, intendant d’Orléans, il est stipulé que de nombreux projets successifs remonteraient à 1576, puis plus rien jusqu’en 1745 ou l’on en retrouve une trace. Là, le sieur Joubert de Villemarest, seigneur de Villeporcher, paroisse de St Ouen, (commune près de Vendôme) forma une compagnie financière dans le but de creuser un canal entre l’Eure et le Loir. Il avait obtenu du roi (Louis XV) la permission de faire le plan et les devis. Il visita le secteur et présenta un plan très détaillé avec le nom des communes traversées. D’après ce projet le canal devait partir de St Germain proche d’Alluyes où un port devait être construit, et traverser Bouville, Luplanté, Ermenonville pour déboucher dans l’Eure à Thivars où était prévu, également, un port.

Ce canal devait être alimenté par un très grand réservoir établi dans la vallée du Bois de Feugères ou de Dampierre en se prolongeant vers le Gault St Denis et par une rigole de dérivation ; amenant de l’eau prise dans l’Eure à Pontgouin. Les ingénieurs posèrent des jalons, prirent des niveaux, firent des plans et des projets de toutes natures, mais tout ceci resta sans suite.

La révolution mit un terme à tous projets. Le 17 mai 1791, on rédige un mémoire sur cette entreprise qui sera publié sur le journal du département du Maine et Loir. En 1793 la convention nationale adopte un projet de l’ingénieur Clavaux, mais toujours pareil, pas de suivi.

La révolution mit un terme à tous projets. Le 17 mai 1791, on rédige un mémoire sur cette entreprise qui sera publié sur le journal du département du Maine et Loir. En 1793 la convention nationale adopte un projet de l’ingénieur Clavaux, mais toujours pareil, pas de suivi.

On se résigna pendant plus de 10 ans, mais l’idée de faire passer les marchandises de la Loire à la Seine était restée tenace et en 1802 une nouvelle étude fut entreprise.

En 1802 le citoyen Montaud préfet du Maine et Loir écrivait ceci :

« Il y a déjà longtemps que l’on songe à joindre le Loir à l’Eure en profitant du canal de Maintenon. La Loire, à ce moyen, pourrait communiquer en tout temps avec la Seine, et on obvierait par là aux inconvénients qu’éprouve le commerce, par l’impossibilité de naviguer sur la Loire pendant tout l’été. On sent au premier coup d’oeil combien serait précieux à ce département un canal qui faciliterait le transport de ses denrées et marchandises jusqu’à Paris. Au commencement de la Révolution, une Compagnie fit niveler ces deux rivières dont elle se proposait de faire la jonction ; ce sont sans doute les malheurs des temps qui ont empêché l’exécution de cet utile projet. Le gouvernement paraît enfin vouloir le réaliser, et le conseiller d’Etat chargé de cette partie en a tous les plans sous les yeux. L’administration des ponts-et-chaussées a fait rejeter, il y a quelques mois, la proposition faite par une Compagnie de joindre la Loire à l’Eure qui aurait son ouverture à Tours. Elle a donné la préférence au projet d’établir cette jonction, en parcourant le Loir dans tout son cours. Nous aurons le plus vif intérêt à solliciter, à presser l’effet de cette détermination ».

Pour justifier toutes ces études, il fallait bien sur un motif sérieux et c’est Mr Joubert de Villemarest en 1739 qui l’explique le mieux ; Les pays qu’arrose le Loir, sont très beaux et très fertiles en blés, en vins et en bois ; il traverse une partie de la Beauce Chartraine, les ci-devant provinces du Grand-Perche et du Perche-Gouet, celles du Dunois et du Vendômois, le beau pays du Vau-du-Loir, le Maine, la Touraine et l’Anjou. Il va tomber dans la Sarthe au-dessus d’Angers. Le Loir peut être rendu facilement navigable en remontant jusqu’à Vendôme. Sa jonction avec l’Eure peut se faire par un canal en pleine Beauce de 8 milles, ou par un ravin situé dans la plaine Saint-Germain, qui présente un canal presque tout formé par la nature ; il aurait environ 12 milles. Ce bassin reçoit les eaux et les fontes des neiges de la plaine, et va se décharger dans l’Eure, près du village de Thivars. Ces deux rivières, sans se faire tort, sont suffisantes pour fournir à un canal abondamment et en tout temps. La jonction de l’Eure et du Loir complèterait une navigation de 250 milles au milieu du royaume, dans un pays qui, malgré sa fertilité, souffre par le défaut de débouchés et de consommations. Les ports de la Bretagne et de la Normandie, la Picardie et l’Oise, le Pont-de-l’Arche, et par conséquent Paris, et environ vingt villes assez considérables que le Loir et l’Eure arrosent, qui toutes ont leur commerce, leurs richesses et leurs manufactures, forment des objets importants pour cette navigation.

La ville de Chartres, située sur la rivière d’Eure, recevrait des matériaux nécessaires pour être solidement bâtie, et pourrait le disputer aux plus grandes villes par son commerce et par ses édifices ; elle profiterait de son heureuse situation pour être le centre du commerce du Loir et de l’Eure. Un territoire abondant en blé fait son seul trésor, et il aurait des débouchés de toutes parts.

La dépense de la navigation du Loir fut évaluée en 1739 à 1.100.000 livres. Je pense qu’elle irait plus loin. Il n’y a pas que les 8 derniers milles où cette rivière soit parfaitement navigable ; les écluses sont en mauvais état, et de jour en jour elles tombent faute d’entretien. Cette navigation continuée par la rivière d’Eure, pourrait procurer à la ville de Paris un commerce plus sûr et plus réglé en toutes saisons avec la Bretagne ; peut-être les canaux d’Orléans et de Briare y perdraient quelque chose, mais cet inconvénient n’est rien en comparaison des grands avantages qui doivent résulter de l’entreprise. A de nombreuses reprises ce projet reviendra à la surface mais il ne sera jamais abouti, tout simplement à cause de l’arrivée du chemin de fer. On fit passer la priorité sur le tramway reliant Chartres à Bonneval, en passant par Thivars, Mignière, La Bourdinière , Vitray en Beauce, Bois de Feugère, Montboissier, Perruchay, ou des gares furent construites. Et cette ligne fut mise en service en 1899.

Au cours de l’histoire il a été question à plusieurs reprises de ce projet de canal, de 1576, mentionné dans un mémoire rédigé par Mr de Bouville, et pour le dernier projet, peu avant 1900.

Le canal aurait sans doute eu une largeur favorisant le croisement de deux plates (bateaux en bois à fond plats) et sur ses berges il aurait eu un chemin de halage de chaque côté ainsi que plusieurs ponts pour permettre le passage des piétons, des fermiers et de leurs animaux.